Notícias

Documentos obtidos com exclusividade mostram que empresa se associou com grileiro na Amazônia para explorar minério

Produtora de cobre Paranapanema teria mantido indígenas em “semi-escravidão” na ditadura

Agência Pública

Dyepeson Martins

Jornadas de trabalho excessivas, salário incerto e nenhum sinal da carteira de trabalho. Era nessas condições que indígenas de diferentes etnias, de regiões isoladas do Amazonas, trabalharam durante a construção de uma pista de pouso da Paranapanema, grupo econômico de extração mineral, fundição de cobre e outras áreas. A obra ocorreu no início dos anos 1980, quando a empresa intensificava a exploração de povos da floresta em projetos que abrangiam a maioria dos estados do Norte do Brasil, conforme apurou a Agência Pública.

Cabiam aos indígenas os trabalhos braçais. Usavam facões para abrir caminho na mata e coletar espécies nativas com grande potencial econômico, a exemplo do pau-rosa, utilizado em óleos medicinais a perfumes. “Meia, bota, rede, mosquiteiro. A gente ganhou isso, cada mês a gente recebia isso. Mas salário mesmo a gente não recebeu”, contou um indígena do povo Tukano, segundo relatos obtidos pela Pública com exclusividade.

Os indígenas recebiam pagamentos bem menores que os demais trabalhadores – na maioria das vezes, os contratos eram verbais e sem especificações sobre o cronograma das atividades. Um dos entrevistados descreve o momento em que um Tenharim, etnia que habita o sul do Amazonas e compõe o conjunto de povos Kagwahiva, recebeu um brinquedo como único pagamento após ter questionado Pedro Camargo, ex-funcionário da Paranapanema apontado como o encarregado pela contratação e organização do trabalho dos indígenas.

“Perguntaram a Pedro Camargo, um dos chefes da Paranapanema que coordenava os trabalhos da turma de índios Tenharim: ‘O que nós vamos ganhar?’. Ele respondeu que iria levá-los até Porto Velho, em Rondônia, mas acabou, ao final, trazendo apenas uma caixa cheia de bonecas para crianças”, diz um trecho do parecer elaborado em 2013 pelo analista em antropologia e perito do Ministério Público Federal (MPF) Walter Coutinho.

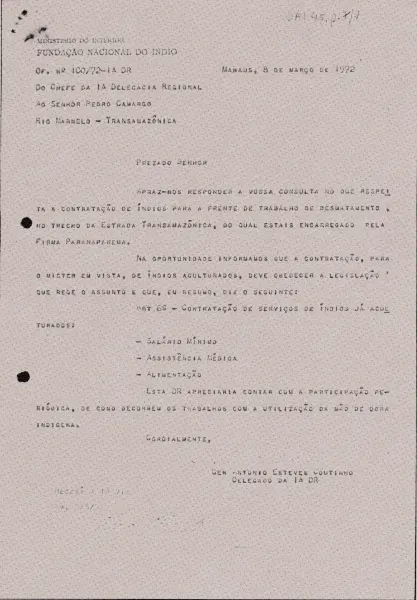

Pedro Camargo tinha autorização da Fundação Nacional do Índio (Funai), através da 1ª Delegacia Regional de Manaus, para contratar os indígenas no interior do Amazonas. Um ofício enviado pela Funai, em 8 de março de 1972, detalha que os contratos de “índios aculturados” deveriam obedecer à legislação e que todos tinham direito a um salário-mínimo, assistência médica e alimentação – diferentemente do que foi aplicado na prática, segundo testemunhas.

Reprodução

Ofício enviado pela Funai, em 8 de março de 1972, sobre a contratação de indígenas para trabalharem na construção da Transamazônica

O ex-funcionário é citado no relatório produzido por um odontólogo da Funai durante uma fiscalização volante, em 30 de julho de 1973, como o responsável por iniciar a “mórbida catequese” dos Tenharim “através de aguardente”. O texto descreve que indígenas teriam sido facilmente atraídos pelas sobras de comida dos operários. “Sem ter para onde fugir, os Tenharim se submeteram ao regime de escravidão”, escreveu o servidor.

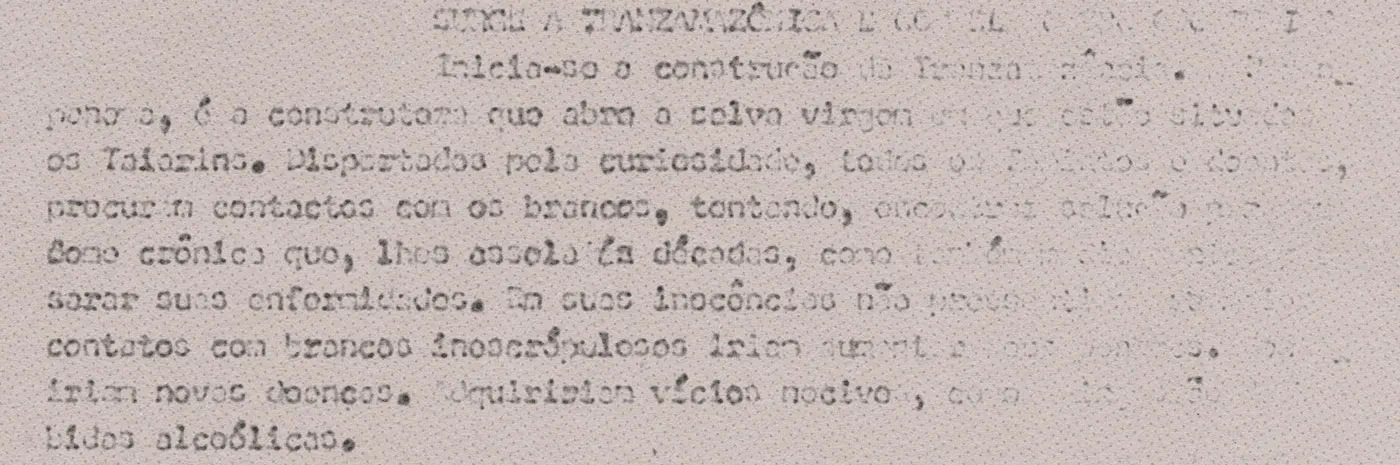

Outro trecho do mesmo relatório, intitulado “Surge a Transamazônica e com ela outro oportunista”, cita a Paranapanema como “a construtora que abre a selva virgem onde estão situados os Tenharim”. Ressalta ainda que, pela curiosidade, falta de alimentos e de acesso à saúde, os indígenas “procuraram contato com os brancos” e a partir disso contraíram doenças e “vícios” como a dependência em bebidas alcoólicas. Além disso, alguns Tenharim teriam sido remunerados apenas com utensílios de cozinha.

“Há mais de um ano doam pau-rosa e em troca, até o momento, não receberam nenhum pagamento; quer em dinheiro, quer em materiais essenciais à sua sobrevivência. Suas roupas, digo, redes, continuam as mesmas esfarrapadas de antigamente. Suas roupas são as mesmas [de] quando ali chegaram. Algumas panelas de que são possuidores são as que ganharam quando trabalharam no acampamento de extração de minério”, descreveu o odontólogo.

As denúncias descritas nesta reportagem fazem parte do acervo ao qual a Pública teve acesso e que constituem o projeto “A responsabilidade de empresas por violações de direitos durante a ditadura”, levantamento que envolveu 55 pesquisadores e foi conduzido pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), através do Centro de Antropologia e Arqueologia Forense (Caaf) em parceria com o Ministério Público Federal (MPF) e o Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP).

Regime de “semi-escravidão”

A Paranapanema é uma empresa de transformação de metais, em especial o cobre, com mais de 2.000 funcionários e unidades em São Paulo, Bahia e Espírito Santo. Na década de 1980, chegou a ser responsável por mais de 70% da produção nacional de estanho, mas começou a contrair dívidas a partir de 1990. Em 2017, conseguiu renegociar 84% de seus débitos, mas entrou em recuperação judicial cinco anos depois. A companhia disse à época que o processo era necessário para, entre outras ações, restabelecer o equilíbrio econômico.

Entre as décadas de 1970 e 1980, a Paranapanema foi contratada por governos da ditadura militar para, entre outros projetos, a construção do último trecho da BR-230, a rodovia Transamazônica, no Amazonas.

Reprodução

Trecho de ofício sobre a construção da rodovia relata aproximação de indígenas com “os brancos”

A abertura de estradas foi essencial para a empresa extrair e escoar o minério encontrado em terras indígenas por meio de suas subsidiárias, segundo os documentos revisados pela reportagem.

Documentos da época apontam que, durante a construção da Transamazônica, a Paranapanema construiu uma pista secundária, de aproximadamente 40 km, que dava acesso aos depósitos de cassiterita, um minério de estanho muito usado pela indústria, dentro de terras Tenharim do Igarapé Preto, no município Novo Aripuanã (AM).

Para isso, a empresa teria se associado a um grileiro violento da região amazônica conhecido como Plínio Sebastião, também mencionado no relatório produzido pelo odontólogo da Funai durante a fiscalização volante de 30 de julho de 1973. O documento classifica o território Tenharim como rico em estanho e adverte que a exploração do subsolo era feita por Plínio e mais duas pessoas.

“Temos absoluta certeza que estes homens não têm permissão para usarem os Tenharim em regime de semi-escravidão [o que chamamos hoje de trabalho análogo à escravidão], trabalhando no feitio de seus acampamentos a troco de alguma migalhas”, escreveu o servidor da Funai.

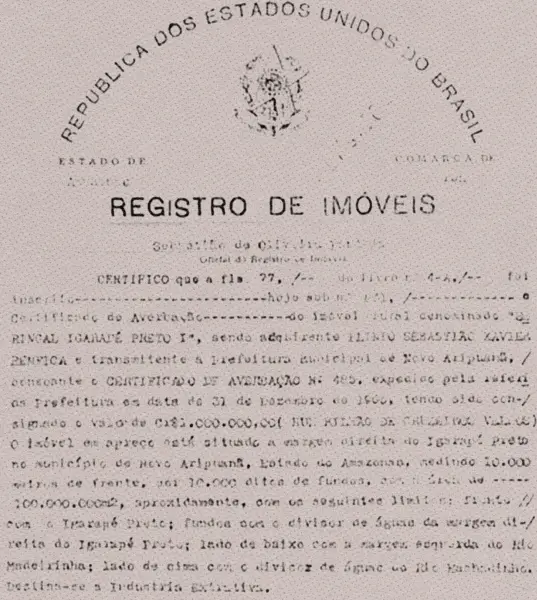

Há também indícios de que a terra estava sendo grilada. Em novembro de 1969, um relatório confidencial do Serviço Nacional de Informações (SNI ) apontava “problema na legitimidade dos documentos apresentados” por Plínio em relação ao título de posse de um seringal em Igarapé Preto, no município Novo Aripuanã (AM). O SNI argumentava ter “fundadas razões” para crer numa “origem suspeita” do registro. Três anos depois, Plínio transferiu seus direitos de posse à Mineração Angelim, de propriedade dos então donos da Paranapanema, Octavio Lacombe e José Carlos de Araújo. Hoje é uma empresa de capital aberto e tem entre seus acionistas a Caixa Econômica Federal e a multinacional Mineração Buritirama S.A.

Reprodução

Cópia do registro do imóvel em Igarapé Preto

O site da empresa reconhece a relação com Plínio ao longo da história. As datas, contudo, divergem. A Paranapanema comenta que, em 1969, houve a descoberta de minério de estanho na região amazônica e a compra de “áreas de garimpo de cassiterita de Igarapé Preto e São Francisco de Plínio Sebastião Xavier Benfica”.

Os indígenas mais vulneráveis e analfabetos teriam sido ainda mais explorados. Um dos casos foi narrado por Eliezer*, da etnia Tukano, que trabalhou durante três meses como segurança e operador de motosserra em obras executadas pela Paranapanema na década de 1980.

“Eles [cerca de 20 indígenas] só levaram uma bateia, que é aquele material para tirar o ouro. Só ganharam uma bateia cada um e a cuia, que também serve para testar se tem ouro ou não. Só pagaram aquilo ali. Depois de três meses você ganhando uma bateia, que hoje custa em torno de R$ 300. Ou seja, uma grama de ouro, que hoje uma grama de ouro deve custar em torno de 300 ou um pouquinho mais. Então, isso é violar o direito do trabalhador”, relatou.

Waimiri-Atroari

O relatório da Unifesp conta ainda como, em 1971, o governo federal criou uma reserva Waimiri-Atroari, na mina Pitinga, interior do Amazonas. Porém, em 1981, o presidente João Figueiredo anulou o ato, tornando o território somente uma área interditada. De lá foram retirados 526,8 mil hectares de terras entregues à Paranapanema.

Outro material obtido pelos pesquisadores inclui desenhos coletados em uma terra Waimiri-Atroari, onde a Mineração Taboca S.A., fundada pelo grupo Paranapanema, em 1969, extraía cassiterita.

Relatórios da Comissão Estadual da Verdade do Amazonas, apontam para um genocídio de Waimiri-atroari durante a construção da rodovia BR-174, que liga Manaus e Boa Vista. De 1972 a 1982, o número de indígenas dessa etnia teria caído de 3 mil para 332 indígenas. Hoje, são 2 mil, segundo o Instituto Socioambiental (ISA).

Agressões e massacres teriam ocorrido em meio à conivência da Funai, à época vinculada ao Ministério do Interior, órgão responsável pela abertura de estradas durante a ditadura militar.

A realidade desse povo foi denunciada pelo jornal Porantim, em junho de 1987, numa reportagem que classificava como “desastre” a poluição de rios com mais de 700 mil metros cúbicos de resíduos químicos despejados durante operações da Paranapanema — tendo os Waimiri-atroari como vítimas diretas.

Além de conviver com danos imediatos à saúde, noticiava o Porantim, os Waimiri-atroari enfrentavam a invasão de 561 mil hectares por parte da Paranapanema — atuação autorizada pelo último presidente militar, o general João Figueiredo. O genocídio desse e de outros povos levou o Brasil a ser denunciado, em 1980, no IV Tribunal Russell em Roterdã, na Holanda. Em 2012, o MPF (Ministério Público Federal) instaurou um inquérito civil público para que o Estado indenize os povos que foram massacrados durante a construção da BR-174.

De acordo com o relatório da Unifesp, a obra da BR-174 foi assumida pelo 6º Batalhão de Engenharia de Construção e, durante o projeto, os Waimiri-atroari teriam sido reprimidos com armas pesadas e possíveis agentes químicos, caso do Napalm, produto utilizado pelos EUA contra vietnamitas na Guerra do Vietnã.

Para Gilberto Marques, professor da Universidade Federal do Pará (Ufpa) e integrante da pesquisa Caaf/Unifesp, as histórias se encaixam num contexto “de crimes do ponto de vista da etnia em si, da história e da cultura”. Em entrevista à Pública, ele afirmou que a Paranapanema teria até estimulado a disseminação do álcool “como forma de criar a dependência e ter domínio mais forte” sobre os indígenas.

Canil usado em tortura

Relatos e documentos obtidos pela Pública trazem evidências de casos de tortura a povos não indígenas por meio da guarda patrimonial Sacopã, uma força paramilitar fundada por três oficiais do Exército que controlava o fluxo de pessoas nas áreas onde a Paranapanema atuava.

A Sacopã era encarregada de duas principais funções, segundo relataram testemunhas aos pesquisadores da Unifesp sob condição de anonimato: disciplinar os trabalhadores e afastar e reprimir os indígenas.

Os guardas monitoravam a formação de grupos e aglomerações para reprimir manifestações e articulações contrárias aos interesses da Paranapanema. Num cenário de ameaças e torturas, até um canil construído para abrigar cães da raça pastor-alemão teria se transformado em espaço de agressão, segundo narrou um dos pedreiros que trabalhou na construção do local.

“Soubemos de um caso em que os guardas chegaram a tirar a unha de um cidadão. Ele precisava falar algo e, como não falou, arrancaram as unhas dele. Não tenho ideia do que ele fez de errado para receber esta punição, mas não justifica eles tomarem tal atitude”, relatou. “Em 1986, presenciei um guarda-chefe dando pernada na boca de outro guarda. Falei para o guarda-chefe deixar em paz, mas mesmo assim eles pegaram e bateram no cabra.”

Reprodução

Canil que teria sido usado na tortura

Danos e reparação

Os danos socioambientais provocados pela Paranapanema englobam a destruição de ecossistemas, aspectos culturais e linguísticos dos povos indígenas locais, além da exploração desenfreada, detalha o relatório final da Unifesp.

“A empresa foi embora e deixou só uma extensa área transformada em areia, estragando os castanhais e seringueiras”, disse um membro da Aldeia Igarapé Preto. A exploração na área foi autorizada em 27 de outubro de 1977, quando o presidente Ernesto Geisel assinou o decreto concedendo à Paranapanema o direito de lavrar cassiterita em Novo Aripuanã, onde a aldeia está situada.

A Pública questionou a Paranapanema sobre os pontos abordados na reportagem. Em nota, a empresa disse não compactuar com atos violentos e ilegais. E completou: “as políticas e controles da companhia coíbem fortemente infrações às leis brasileiras e internacionais. A Paranapanema, que se encontra em recuperação judicial, reforça que a defesa dos direitos humanos é realizada por meio de toda a cadeia de valor da empresa, incluindo empregados, fornecedores e demais públicos de interesse”.

O acervo da Paranapanema com documentos e testemunhos faz parte de um relatório inédito que será enviado ao MPF e que pretende servir de base para ações de reparação a vítimas da repressão na ditadura militar.

Omissões governamentais também devem ser apuradas, explicou o pesquisador Gilberto Marques.

“A ausência do Estado também é uma tomada de posição”, diz ele. Na medida em que o Estado deveria estar ali para diminuir a desigualdade entre dois povos desiguais, mas não o faz, está “tomando uma posição em função do mais forte”.

Fonte: Agência Pública, 15/06/2023