Roberto Bicelli

Entrevista concedida a Ester Moreira e Sharine Melo, na Representação Regional da Funarte SP

São Paulo, 1º de agosto de 2016.

Ester – Quando e como você chegou à Funarte pela primeira vez?

Bicelli – Eu cheguei à Funarte em 1984, eu era professor concursado do Estado. Eu já tinha doze anos de carreira de professor concursado. Eu vim pra cá chamado para ser assessor cultural da Maria Luiza Librandi. Foi aí que começou a história. Quando chegou a época do Collor e ele colocou em disponibilidade quem não tinha cinco anos (de serviço) e tal, ele não pôde me mandar embora porque eu tinha todo esse tempo de serviço público, anterior.

(…) Mas as origens… Eu cheguei em 84 com projetos, porque a Lulu queria ampliar as ações da Funarte.

E – O que você encontrou aqui quando chegou?

B – Tinha a Sala Guiomar Novaes e só, isso era a Funarte; tinha uma livraria, onde é o lobby, ali, tinha a livraria e a Sala Guiomar Novaes, que a Lulu trazia muito bem por sinal.

E – Que era música.

B – Era basicamente música, embora tenha se iniciado com uma peça do Chico de Assis, Missa leiga (na verdade, o espetáculo foi Rezas de Sol para a missa do vaqueiro, de Janduhy Finizola, com direção de Renato Borghi). Acho que era esse o nome, na bibliografia dele você vai encontrar. Então, a Lulu tinha um trânsito muito grande no meio artístico, então ela tinha uma facilidade de trazer gente interessante prá cá e tal. E trazia uma política toda de shows e tudo mais que foi muito bem-sucedida.

E – E como funcionava?

B – Quando se constituía um júri – geralmente era feito um júri –, geralmente era um pessoal como Mauricio Kubrusly, Armando Aflalo, grandes nomes da crítica etc… O Zuza Homem de Mello, eu o vi várias vezes aqui em júris e tal. E aí se formava toda a rede… A grade musical. A Lulu foi muitíssimo bem-sucedida nisso, como foi de trazer para cá a Funarte. No momento em que eu chego, eu chego porque ela queria ampliar as ações…

E – Ela foi a primeira pessoa a coordenar a Funarte SP?

B – Foi, foi.

E – Vamos fazer várias perguntas, porque fomos ficando com várias lacunas… Quando você chegou, ela já coordenava a Funarte SP, que tinha uma biblioteca, a Sala Guiomar Novaes …

B – Não era uma biblioteca, era uma livraria dos produtos da Funarte.

E – Como é que isso se sustentava? Tinha verba? Os artistas recebiam para se apresentar?

B – Sim, sim, tinha verba.

E – Era uma política?

B – Como é hoje, sempre foi assim. Tinha as verbas, sempre atreladas à Funarte Rio, essas verbas… Mas a Lulu era muito batalhadora para conseguir verbas para cá. Não que conseguisse muito, mas conseguia o suficiente para manter o espaço e tal, ela brigava.

E – Ela conseguia parcerias?

B – Isso, ela brigava bastante, conseguia parcerias, então ela trabalhava muito bem. E aí eu vim para cá, ela me chamou e eu vim com uma série de projetos para implantar aqui. De cara eu abri aqui a primeira exposição, que eu não lembro exatamente, mas posso descobrir, que foi de um fotógrafo do Rio de Janeiro ou de Santa Catarina. Foi a primeira exposição de artes visuais aqui na Funarte. Então eu implantei a galeria da Funarte.

E – Onde ela ficava?

B – Olha, a galeria, para você ter uma ideia, ela tinha uma grande parede na continuação da livraria e tinha os painéis, os painéis de fórmicas, porque galeria tem esses painéis…

E – Ia ocupando o espaço, digamos assim…

B – Ia ocupando, íamos pondo os painéis… Logo que eu vim, percebi que era impossível montar as exposições que eu pretendia e mais outras coisas se você não tivesse um… Eu percebi que você precisava de gente, precisava de apoio, precisava de uma pessoa, de um faz-tudo com capacidade cultural, intelectual… E mais, que soubesse mexer com as coisas, as coisas práticas etc… Então nós chamamos o Gyorgy, o Gyorgy Forrai… Que foi uma escolha acertadíssima, que continua até hoje. O Gyorgy é muito inventivo, então as galerias tiveram esse suporte de uma pessoa capaz de organizar as montagens, que tinha técnica para isso, improvisava quando não tinha condições, e assim foi-se tocando. Então se fazia um júri, também passou-se a fazer um júri de artes visuais, e esse júri foi correndo a vida toda. A gente chamava três, quatro pessoas… Ficava um da Funarte e mais uns três críticos, sempre muito importantes e renomados… E as pessoas concorriam e expunham aqui.

Agora, isso foi até quando começaram os editais da Funarte, porque aí a coisa passou a ser um pouco diferente, né?

Abria-se um edital, o edital era nacional. Aqui, também, a gente acolhia.

E – É… Mas mudou a perspectiva, não é?

B – É, mudou para a política de editais que você deve conhecer muito bem, eu não vou nem falar sobre ela…

E – Quando começou?

B – Eu não sei te dizer exatamente, mas essa política dos editais, ela veio vindo…

E – Ela foi se construindo?…

B – É… Agora, tem uma coisa que eu não vou me furtar de dizer, eu posso parecer cabotino, mas é… Um dado da verdade, entendeu? O Xico Chaves, por exemplo, quando estava nessa política toda, ele falava: “Olha… São Paulo você não se preocupa… Tem o Bicelli lá e ele toca aquilo, não vamos esquentar a cabeça com São Paulo…” Então a gente trabalhou sempre… E, na verdade, (com) todos os coordenadores sempre se trabalhou por uma autonomia, uma maior autonomia de São Paulo. Isso veio vindo, né? Quando eu me aposento… Eu verifiquei que, logo em seguida, esses editais que eram chamados por nós… Por exemplo, a escolha do júri, né? É interessante isso que eu estou dizendo? É importante?

Sharine – É, é…

B – Essa questão da escolha do júri é um negócio muito importante, porque você pode ir numa direção única, né? (…) Pessoalmente, eu tenho uma posição… E o Xico Chaves também tem essa posição, para dizer a verdade… De ser mais eclético, você tem que contemplar as várias tendências. E, com isso, na formação do júri, se você bota um júri que fecha, por exemplo, com uma única tendência, você sabe o que vai acontecer… Então eu sempre procurei por um artista de renome, por exemplo, o Arcangelo Ianelli, enfim… E os críticos, né? E sempre evitando aquele crítico muito partidário, em busca da multiplicidade. Com isso você conseguia uma amplitude de ações. E o que me orgulha, de toda essa minha passagem pela Funarte, é quando eu estou em uma exposição e chega uma pessoa e fala: foi a primeira oportunidade que eu tive… A gente chega a uma exposição e chegam artistas hoje renomados, como, por exemplo: Márcia Pastore, o Henrique Oliveira, que hoje é um cara absolutamente internacional, Ding Musa, com fotografia… São dezenas de artistas novos que foram aparecendo e que se sentiram abrigados, com possibilidade de mostrar seus trabalhos aqui. Isso é o que mais me orgulha. Se eu chegar num lugar e alguém me disser isso eu ganho o ano.

E – Bom, vamos retroagir um pouco. Você chega aqui em 84, Lulu é coordenadora, a Funarte divide espaço com o MEC – Diplomas.

B – Aí, essa convivência não era tão pacífica. Lá no começo, que eu nem presenciei, que foi em 75, por aí, eu nem presenciei isso, pode ter sido um pouco pacífica, mas depois, às vezes tinha uns arranca-rabos aqui que não eram brincadeira, eles queriam fazer o muro de Berlim. (…)

E – O que levou a ter uma Funarte em São Paulo?

B – O que levou, eu acho que é exatamente esse… Bom, deve ter um interesse da instituição, de ampliar as ações para os estados e tal, e acho muito, muito, muito da ação da Lulu junto ao Rio de Janeiro, junto ao governo: vamos lá, vamos fazer isso, eu quero fazer, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo.

E – Porque parece que já tinha um auditório do MEC aqui, né?

B – Tinha um auditório onde a Lulu, por muito tempo, fez aos domingos (uma programação em que) a Eudóxia de Barros tocava um projeto de música clássica, e era bem concorrido porque tem falta disso em São Paulo… Agora, quando eu chego com os projetos… Por exemplo, eu vim com o projeto – que eu até tirei o nome de uma coleção francesa que se chamava O artista por ele mesmo –, eu vim com esse projeto de entrevistar artistas plásticos, e coisa e tal. A gente fazia tudo na raça, não tinha assessor disso, assessor daquilo… Então, às vezes, eram sete e meia da manhã – o negócio começava às nove, dez – e eu ia buscar alunos de escola. Nós trazíamos alunos das escolas do entorno, da oitava série em diante, chamávamos os artistas, uma lista muito grande de artistas que vieram, artistas importantes como Maria Bonomi, o (Ivald) Granato, por exemplo, que acaba de falecer… O Ubirajara Ribeiro, o próprio (José) Zaragoza, também, mas muito mais, a Renina Katz… Olha, Deus e o mundo, uma série longa que se chamava O artista plástico por ele mesmo. Era semanal e eu percebi que não dava para ser semanal, porque a logística era terrível, e aí passou a ser quinzenal. Então, ele contava do processo dele de trabalho e trazia o que tivesse na época, o que ele tivesse. (…)

Então, eu vim com outro projeto, que era Música e Letra, chamando os compositores e seus letristas, os músicos, porque …. Eu vim também com um projeto de artes visuais que o Paulo Herkenhoff, que era o diretor do Instituto Nacional de Artes Plásticas, acatou. E tocamos esse projeto, que foi o primeiro Ciclo Nacional de Performance. Então, era um negócio para valer, tinha Paulo Bruscky…

E – E mal se fala em performance ainda aqui no Brasil, né?

B – Era uma coisa assim, uma coisa aqui e ali… Era algo que agregasse, e ficou aqui durante três dias absolutamente lotados, né? Aí, tinha assim o Tomoshige Kusuno, tinha o Granato, tinha o Aguilar, tinha o Paulo Bruscky, que veio do Recife. O Paulo Bruscky não era conhecido, era muito pouco conhecido, mas ele veio e, alguns anos atrás, em uma Bienal, o ateliê dele foi montado inteirinho na Bienal – é uma grande figura da performance e, antes disso, da arte postal. Então, nós fizemos exposições de arte postal. A Lulu fez, por exemplo, os 70 anos de Caymmi: o Caymmi ficou dois, três dias aqui, dando show. E os shows, como aconteciam de terça a domingo, lá para a quinta-feira, mais ou menos, saíam as críticas e, a partir disso, lotavam; e sábado, principalmente, tinha duas sessões, geralmente. E também, essa cena alternativa de São Paulo, a Funarte acolheu muito bem – antes do Lira Paulistana, que as pessoas falam… Porque tem um problema muito sério. A imprensa, ela não gosta de dar muitos pontos para coisas estatais. O que é um erro, porque o que é bom é bom. Mas eles não podiam se furtar a fazer as críticas, então, Mauricio Kubrusly, o Aflalo e outros mais, o Zuza Homem de Mello… Ninguém ia contestar a opinião dessas figuras, né? Geralmente tinha boas críticas e tal. Então, foi correndo paralelamente a questão das artes visuais com o projeto musical.

E – Você sabe se tinha um nome? Se o que acontecia na Sala Guiomar Novaes tinha um nome, se era um projeto, um programa…

B – Eu não sei dizer se tinha um nome.

E – Porque o Projeto Pixinguinha é de 77, ele deve ter passado por aqui, não?

B – Passou, passou muito. Agora, eu não estava aqui, eu não posso testemunhar sobre essa época. Eu sou de 84. O Pixinguinha foi um processo extremamente abrangente. E várias ações da Funarte, muito importantes em artes visuais, em mapeamento de artes visuais pelo Brasil, isso tudo foram políticas constantes, que foram sendo desenvolvidas, primeiro pelo Paulo Herkenhoff, quando eu cheguei. Depois tivemos muita gente, tivemos o Luciano Figueiredo, que também foi diretor do INAP e que tinha o projeto HO, do Hélio Oiticica, ele é que tocava esse projeto no Rio de Janeiro, então essas ações eram muito bem coordenadas. E, também, nós recebíamos e fazíamos um júri local, recebíamos as obras para o Salão Nacional. E o Salão Nacional é uma Lei, é obrigatório e não se faz mais, pararam o Salão Nacional.

E – Então, mas não é um dos prêmios atuais das artes visuais que substituiu o Salão?

B – Eu não sei, pode ser… Mas o Salão ficou anos sem acontecer… Então, nós fazíamos também a recepção das obras, os críticos vinham, eu lembro uma que tinha o Baravelli, que também participou da série O artista plástico por ele mesmo. Então, tinha certo empuxo dado pela Funarte e muita coisa de articulações que a gente fazia. Por exemplo, o Baravelli não era um cara fácil de trazer, (e) eu trouxe ele, o Fajardo. E todos esses artistas tão importantes que às vezes não tinham nem como apresentar esses trabalhos. Trabalhos paralelos à obra, porque a obra vai para a galeria, para a casa do colecionador, mas o cara tem um monte de coisas, né? Ele tem literatura, às vezes tinha super oito daquilo, às vezes tinha vídeo… Esse primeiro ciclo de performances, a TV Cultura ficou três dias aqui dentro, transmitindo. E fez um programa de uns 25 minutos, meia hora, mais ou menos, sobre esse evento. (…)

E o que acontece é que, quando o Collor veio e terminou com o Ministério e tal, ele diz que todo o material que tivesse na Funarte tinha que ir para o depósito do Rio de janeiro, que tinha lá na Avenida Brasil, ao lado do Porto.

E – É o mesmo que tem até hoje, ao lado do Porto.

B – Teve um alagamento ali, alagou aquele treco e material precioso se perdeu. Tudo isso foi por água abaixo. E, olha o azar… Alguém deve ter esse vídeo, que gravou direto da TV Cultura. Porém, a TV Cultura pegou fogo…

E – Um foi pela água, outro foi pelo fogo. Mas deve ter alguma coisa lá no CEDOC…

B – Alguém é capaz de encontrar, ou a própria TV Cultura… Faz uma pesquisa…

S – Eu vou procurar na internet, porque eles estão digitalizando, a TV Cultura está digitalizando vários vídeos e postando.

B – Aí essa política veio vindo… E eu não sei mais o que vocês querem perguntar…

E – Eu ia fazer uma pergunta anterior, só de curiosidade, você falou que era professor. Você é formado em que área?

B – Letras.

E – Mas você circulava no meio artístico, de alguma forma, para ter sido convidado para vir para cá.

B – Não, é que eu sou poeta, né? Então, eu participo, desde a década de 60, dos movimentos poéticos, de todos esses movimentos poéticos de se dizer poesia em praça pública, Catequese Poética, que foi feita pelo Lindolf Bell. Então, São Paulo era um núcleo muito forte culturalmente. E esse pessoal mais vanguarda, digamos assim, mais atual, que não é o São Paulo das academias… Já é outra coisa, né? De Jorge Mautner para cá, 58, passando por Piva, que já é 62, o Mautner com o Kaos, com o Deus da Chuva e da Morte, que é lá daquela época. Então, esses vários núcleos, muito fortes, de artistas novos e tal, em certo momento eles confluem para a Funarte, que abre a possibilidade de eles se apresentarem…

E – (A Funarte) abre espaço para eles.

B – Abre espaço para eles. Aí, por exemplo, aparece o Arrigo Barnabé aqui, o Itamar Assumpção. Isso tudo já é da Lulu mesmo, esse pessoal que depois foi para o Lira Paulistana. Então, são muitos artistas novos. Tinha uma época, isso eu presenciei, já era na gestão do Marcello Nitsche, depois da Lulu – o Marcello foi da época que entrou o Collor… O Tom Zé era um cara absolutamente esquecido, só fazia show na Funarte e no SESC Pompeia. Ele tinha essa abertura no SESC e na Funarte.

E – E é maravilhoso, né?

B – Era um cara completamente esquecido. Isso antes de ele ser descoberto…

E – Redescoberto…

B – É… Redescoberto pelo David Byrne e tal, e aí virou esse tal Tom Zé, né? Eu gosto muito dessa ação, principalmente naquele momento. E a Lulu era muito sábia nesse sentido, sabe? Você ia para as duas pontas, tanto pegava os novos quanto não descuidava dos antigos.

E – É mesmo o próprio espírito do Pixinguinha, né?

B – Eu acho… Então ela traz, por exemplo, o Caymmi, que não precisa de ninguém, mas que estava aí. Por exemplo, ela faz a última apresentação, a última temporada de uma cantora antiquíssima do Teatro de Revista, lá atrás, sabe? Cantora, velhinha… Ela ia entrar aqui, tinha um degrauzinho, ela falava assim: a ladeira do quebra bunda! Ela era desbocada, uma senhora de uns 80 anos, genial, genial.

S – Quem é ela?

B – Eu vou lembrar, eu vou lembrar… Uma das grandes antigas (Bicelli se refere a Aracy Cortes)… Então a Lulu circulava muito nestes…

E – Ela era uma grande produtora.

B – Ela era uma grande, excelente produtora. Porque essa pergunta que você fez da origem da gente, a origem da gente é a vida cultural real. A Lulu, por exemplo: na Galeria Metrópole, que era um dos centros de encontro, tinha um lugar chamado Ponto de Encontro. (…) Ela surge aí, lá a Lulu fazia a programação da livraria. Então, você ia lá e via o Raul Cortez lendo teatro, você via shows que ela foi trazendo. Aí, quando ela sentiu que precisava de mais espaço, ela entra prá cá. Aí dá esses conflitos que eu disse, sempre com o MEC; e o MEC tinha uma estrutura muito pesada, muito grande, eles precisavam de espaço. Porque (eram) aquelas coisas de burocracia brasileira, você precisava ter uma carteirinha… Eu tenho até hoje…

E – Eu também… Tenho a minha. Que eu peguei aqui.

B – Carteira de professor do MEC. Então tinha essa carteirinha que você pegou aqui do MEC. Então, eles ocupavam um galpão inteiro com arquivos, para receber gente, para fazer a carteirinha…

E – A gente vinha buscar o diploma aqui.

B – O sujeito tinha que sair lá do interior onde morasse para vir aqui, se hospedava, passava um dia inteiro na burocracia para pegar uma carteira…

E – E sem ela você não trabalhava.

B – Isso foi desaparecendo, isso foi sumindo, o MEC foi desativando várias ações…

E – É porque tudo isso foi para dentro das universidades. Cada Universidade ficou responsável por emitir os seus diplomas.

B – Isso, e a Funarte foi avançando nesses espaços que o MEC foi deixando. Aí, o grande cara que trabalhou bem isso foi o Px (Silveira). Eu ficava até com medo, porque ele ocupava… Ele chegava e falava: “Aí, a tal galeria, vamos lá, vamos ocupar…” Chegou um dia, a Dra. Renata, que era a Coordenadora do MEC, disse assim: “Ó, a Funarte é o seguinte, a Funarte é o saguão”, porque a Funarte era esse lobby, que na verdade tinha um bar… Era tudo misturado: tinha um bar, você almoçava ali; ali se expunha… Logo em seguida ao momento em que o Gyorgy veio, ele teve soluções interessantes. Então, a gente fez painéis de vidro – já ocupávamos o corredor e depois as galerias –, de modo que a gente programava três, às vezes quatro exposições mensais de artes visuais. É uma coisa bastante forte.

E – E aí, a Dra. Renata do MEC chegou…

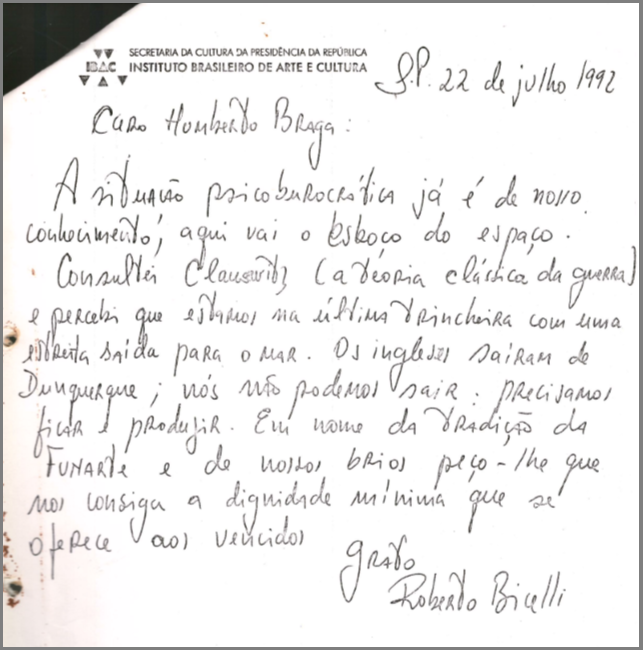

B – E ela falou: -“Olha, a Funarte fica aqui, onde está o lobby, a livraria… Vocês fiquem na livraria”. Então tinha onze funcionários dentro da livraria. Aí, então, eu peguei e mandei – que pena que eu não trouxe… mas eu vou trazer, eu vou fornecer para vocês – , porque eu não tinha nada: não tinha fax, não tinha computador, mas eu fiz à mão o desenho da Funarte e mandei para o Humberto Braga, que era Presidente naquela ocasião e que é de novo agora. (A segunda gestão de Humberto Braga como presidente da Funarte ocorreu entre junho e novembro de 2016.)

S – É, ele voltou…

B – Eu falei: “Humberto, a situação é a seguinte… E nós queremos a dignidade, no mínimo a dignidade que se dá aos vencidos”. Aí o Humberto despachou: “Fique e resista!” E nós não saímos.

Carta de Roberto Bicelli a Humberto Braga, então Presidente da Funarte, de 22 de julho de 1992. “Caro Humerto Braga, a situação psicoburocrática já é de nosso conhecimento, aqui vai o esboço do espaço. Consultei Clausewitz (a teoria clássica da guerra) e percebi que estamos na última trincheira com uma estreita saída para o mar. Os ingleses saíram de Dunquerque; nós não podemos sair: precisamos ficar e produzir. Em nome da tradição da Funarte e de nossos brios peço-lhe que nos consiga a dignidade mínima que se oferece aos vencidos.”

E – Nessa época já tinha o MinC, você lembra se já era separado?

B – Sim, sim, sim. Mas nessa época da intervenção, que eles queriam tomar tudo, essa época eu acho que era já governo Collor, mais ou menos, né? Porque o MEC já não ocupava tanto espaço.

B – Então… A estrutura toda da Funarte, na minha opinião, Ester… É claro, você tem uma instituição enorme, aqui ou acolá você pode ter fraquezas no pessoal, mas a estrutura toda, o tempo todo, a gente observa gente muito boa, trabalhando muito e com muita vontade, de verdade. Porque, se não, já tinha acabado, faz tempo.

S – Com certeza.

B – Não é verdade?

E – A própria formação da Funarte, quando você vai acompanhando a história, a forma como ela vai se construindo e construindo seu corpo funcional, se não tivesse o trabalho desse corpo funcional da forma como ele foi se concretizando, a Funarte não iria existir. Quando o MinC surgiu, se fosse uma instituição frágil, ela teria acabado.

B – É verdade…

E – Ela resiste… E onde é que você busca essa força? No corpo funcional.

B – Mais alguma coisa?… Ah, outra coisa que eu não falei: vocês sabem que o casarão (atual representação do MinC em São Paulo) era da Baronesa de Limeira…

S – Isso que eu ia perguntar agora… E aqui era a cavalariça, né? Você sabe?

B – Sim, ali era da Baronesa, depois as cavalariças… Porque foi a formação inicial da força pública em São Paulo, que hoje é a PM. A força pública e seus cavalos…

S – Ah, foi aqui?

B – Foi, foi… Não que fosse quartel, nem nada…

S – É, porque o que a gente pesquisou é que aqui era da Baronesa de Limeira, e foi vendido para o Governo do Estado de São Paulo… Pode ter sido nessa época.

B – Eu acho que não foi vendido, acho que foi cedido, precisa verificar isso, acho que o casarão foi cedido para o Governo.

S – Não, tem o documento de compra.

B – Então foi comprado…

S – É, foi comprado pelo governo do Estado.

B – Ah! E então, depois, quando foi passado, tinha uma condição de ser algo educacional ou cultural.

S – É, a gente não sabe direito… Não temos detalhes…

B – Às vezes, uma ligação para a Escola Técnica Federal perguntando “quanto tempo vocês ficaram por aqui?”… Ou, então, entra no site da Escola Técnica… Sobre o Ciclo Nacional de Performance, que você me aponta aqui uma crítica da Sheila Leirner (A perda de uma excelente oportunidade de revelação. Jornal O Estado de São Paulo. 7 de agosto de 1984) o que eu digo é o seguinte: tem essa crítica aqui e tem uma outra, de Miguel de Almeida, grande também, dizendo exatamente o oposto disso.

E – O Ciclo Nacional de Performance aconteceu uma única vez ?

B – (Lendo um trecho da crítica de Sheila Leirner) “Como se vê, a performance constitui um mundo riquíssimo. Todavia, nem mesmo as pouquíssimas exceções do Ciclo Nacional (como Guto Lacaz…)” Eu trouxe o Guto Lacaz, estava no começo dele. Estava aí. “(… Cristina Mutarelli, Javier Borracha e Nenê Lacaz, os ‘eletro agentes’, que certamente mereceriam uma crítica à parte) foram capazes de salvá-lo. Perdeu-se uma excelente oportunidade…” Isso é conversa. (…). Você diria que foi isso?

S – Não… Eu peguei essa crítica, não porque eu estava pesquisando para a Funarte. Eu estava lendo um livro do Renato Cohen sobre a história da performance no Brasil. Ele usa essa crítica para dizer que, depois disso, a performance passou a ser “qualquer coisa” e que não é nada disso, que a performance tem uma técnica…

B – Por exemplo, o Renato Cohen fez uma apresentação aqui… Não era bem assim o nome, mas era qualquer coisa como ‘O mundo de Magritte’ (Magritte – o espelho vivo). Se você pegar ali… Com a Lali Krotoszynski nua… Sabe aquelas caixas de vidro de faquires, que o cara fica com as cobras em uma caixa? Ela estava assim, nua, ali no saguão… E é uma performance do Renato Cohen, que é um cara muito bom.

S – Ele é muito bom. Por isso, eu estava lendo o livro dele.

B – E ele morreu, por sinal, morreu cedo. E ele veio aqui. Ele fez uma apresentação aqui, bem depois dessa. Eu fiz dois outros ciclos. Eu fiz o Ciclo Nacional de Performance, fiz um segundo e fiz um terceiro, que é o SP Performance. No terceiro, eu dei por terminado. Aí eu cheguei a uma conclusão, falei: “Olha, isso aí já deu”. Na minha opinião, já tinha dado. Mas, no momento em que isso aconteceu, foi de muita importância. Os artistas não têm essa opinião (do artigo de Sheila Leirner) de jeito nenhum.

E – Não tinha muito espaço para esse tipo de manifestação, na verdade.

B – Não. Como eu disse e volto a dizer, é uma coisa que tem uma certa energia, que às vezes pode ser um pouco assustadora. Por exemplo, quando eu lancei o meu livro de poemas, o Antes que eu me esqueça, eu programei uma apresentação no teatro Célia Helena. O teatro tinha acabado de ser inaugurado. Eu fiz toda a pajelança, toda a produção e toda a concepção da coisa. Falei “vamos lançar”. Eu quero o seguinte: levei uma academia de sumô para se apresentar com aqueles aparatos, aqueles negócios; passei nas paredes – porque o livro era, em minha opinião, muito lúdico –, passei nas paredes cenas de boxe em câmera lenta, o que é plástico, tem muito movimento; um show, que tinha o Jorge Mautner e o Jacobina; um recital de poesia, que era com Willer, Piva, eu, aquele que um dia vai ser Ministro da Economia ou do Planejamento, o Eduardo Giannetti da Fonseca, ele era um menino, tinha uns dezessete anos, e participou. E foi feito um filme, que você vê no Youtube, chama-se Antes que eu me esqueça, é o nome do livro e o nome do filme, é um filme Super 8 do Jairo Ferreira. Foi feito. Eu coloquei umas máquinas de fliperama, que – 1977! – eram meio novidade. Uma delas era um submarino sendo torpedeado. Quando acertava, fazia “bum” e ecoava pelo teatro inteiro. Então, eu queria todos esses efeitos cênicos. E a chuva lá fora, que era um delírio… Babenco na plateia, São Paulo na plateia… Uma chuva desgraçada e aquilo tudo lotado, completamente lotado, e correndo vinho rosê, eu lembro que tinha conseguido da Salton. Chegou uma hora em que a Célia Helena falou para mim: “Bicelli, não é melhor a gente parar? Eu estou achando que isto aqui está muito louco, tem uma energia muito forte rolando”. Eu falei: “Mas é isso que a gente quer, não vai acontecer nada, fica tranquila”. Então, essas almas assim, um pouco conservadoras, não são conservadoras quando leem, não são conservadoras quando escrevem, mas, na vida, elas têm muito medo… Por exemplo, o Paulo Bruscky, lá fora, ele fez fora, fez um negócio que era: quem quiser se vacinar… Era vacina contra o tédio… Tinha muita coisa, teve uma performance pirata. É um cara que até hoje faz propaganda, ele entrou com extintor de incêndio. Eu lá em cima, na torrinha, o cara entrou no palco… A gente teve que trabalhar com isso também, entendeu?

E – Que não era previsto.

B – Não, mas até que ficou bom.

E – Não tem uma história… São Paulo inaugura, de fato, a primeira performance, com Flávio de Carvalho?

B – Claro! Eu assisti!

E – É mesmo?

B – Eu não sabia bem o que era.

E – Ninguém sabia.

B – Eu acho que eu tinha uns onze anos, doze, por aí. Precisaria ver o ano em que foi. E eu vejo esse homem lá na Barão de Itapetininga, lá embaixo, por ali. O cara assim: vestido com saiote, umas coisas… Eu fiquei fascinado, fui andando atrás, olhando, olhando. Eu procuro nas fotografias, mas, como eu era muito tímido, eu ficava sempre meio de lado.

E – Será que você está lá naquelas fotos?

B – Posso estar em uma delas. Um dia ainda vai aparecer. Agora apareceu uma na Rua Augusta.

S – A gente só não perguntou qual a importância da Funarte hoje…

E – Não. Acho que ainda falta uma coisa (…). Você falou um pouquinho que foi muito difícil, um desastre quando o Collor extinguiu a Funarte. Aí fechou. Isso aqui ficou meio largado às moscas por um tempo.

B – Ele não pôde me dispensar. Então, me colocou em disponibilidade.

E – Mas você continuou…

B – Continuei sendo funcionário, mas estava em disponibilidade. Sem dinheiro e sem pessoal, não tinha o que fazer, não tinha opção. Era só uma coisa burocrática.

E – Quando é que volta a funcionar?

B – Quando entrou o Itamar ( Franco), o Itamar revogou essas demissões. Aqui, eu acho que o Chico tinha sido demitido, o Gyorgy acho que tinha sido demitido. Voltaram.

E – Eles entraram com processo. Todos esses funcionários entraram com processo. Entraram e ganharam. E foram readmitidos.

B – Acho que foi até uma orientação do próprio Itamar, do governo Itamar… É isso. Então, esse período foi bem esquisito, negro. (…)

E – Um período ruim. (…) Quando volta, você lembra quem é que vem coordenar aqui? A Funarte vai se recompondo… Qual a sensação de diferença entre os primeiros anos e depois, quando ela retoma…

B – Eu acho que ela vai lentamente… Porque isso é muito claro para mim. É muito fácil terminar com as coisas, é muito difícil recomeçar. Tem todo um certo empuxo que leva as coisas, que, quando você para e desmantela, é muito complicado recomeçar. É melhor montar outra coisa do que recomeçar. Então, ela foi patinando, durante um bom tempo, até se reestruturar verdadeiramente. As ações, principalmente. Então, aqui em São Paulo, eu acho que nesta época estava… Acho que, quando o Collor entrou, estava o Marcello Nitsche, depois fica o Reinaldo Maia. O Reinaldo Maia já tinha me chamado de volta… Já tinha pedido, porque você podia pedir: “Tal funcionário, em disponibilidade… Que ele venha. Está à disposição, mas a gente precisa dele”. Ele já tinha me chamado, mas, logo na sequência, essas coisas foram revogadas e os funcionários voltaram e as coisas foram andando. Aí, o Reinaldo foi coordenador. Depois, veio o Px (Silveira)…

E – Mas ele vem uma segunda vez?

B – Não, foi uma vez que ele passou. Foi quando o Márcio Souza era presidente da Funarte. (…) Antes dele, estava a Isaura Botelho. A Isaura é uma pensadora muito interessante. (…) O pensamento da Isaura conflita com uma boa parte dos funcionários. Eu mesmo não aceito, não gosto dessa ideia dela. Ela acha que a Funarte não deveria ter ações fins.

E – Ser financiadora, não produtora.

B – A Funarte seria uma instituição: não produzir, não ter edital (de ocupação).

E – Essa foi a grande discussão da Funarte a vida inteira.

B – (…) O que eu digo é mais por simpatia do que por filosofia. Talvez eu não conheça tão bem assim em termos de gestão, em coisas desse tipo, talvez eu não saiba tão bem a esse respeito. Mas eu acho, sim, que é importante, porque ela tem uma liberdade de atuação que, por exemplo, digamos, a iniciativa privada, no momento em que você tem que visar ao lucro… Nada contra o lucro…

E – É um outro viés.

B – É um outro viés. Então, tem ações, por exemplo, impensáveis a serem realizadas pela iniciativa privada e que a Funarte sempre abarcou. Uma das coisas que eu estava dizendo era isso: atuar nas duas pontas, tanto os que começam quanto os artistas já mais consagrados e já esquecidos, às vezes. Injustamente esquecidos. Então, essa liberdade que se tem, por ser do Estado e não visar imediatamente e unicamente ao lucro, isso eu acho bom. Culturalmente, eu acho isso bom.

E – Essas sempre foram as duas grandes vertentes da Funarte.

B – Isso.

E – Eu achava que ele (Px Silveira) tinha vindo antes e que essa ocupação de espaço era anterior. Não, ela foi depois do Collor.

B – Não, mas vem a Isaura (Isaura Botelho), a Isaura passa para o Px. O Px, já falei a respeito, ele tinha essa coisa peituda, tal, que, depois, o Helvio Tamoio teve e que, agora, o Tadeu de Souza tem também. Ou seja, conseguir realizar ações independentemente de ficar pendurado em verbas, isso e aquilo. Ter uma inventividade. Os três tinham muito isso, essa inventividade e esse conhecimento mais profundo das necessidades e da vida cultural. Mas não daquela vida cultural urbanoide e apenas isso. Mas…

E – De seu entorno…

B – Com círculos muito mais abrangentes da cultura da cidade.

E – Como e quando o Teatro de Arena passa a fazer parte da Funarte?

B – Essa é uma pergunta que eu já não te digo.

S – O (Teatro de) Arena é anterior à Funarte.

B – Isso eu já não posso te dizer.

S – Ele já era do MEC antes de ser da Funarte.

B – Isso você pode perguntar, eu acho, para o Marquinho (Marco Antonio Rodrigues). (…) Tem um livro, Diálogos, que conta a história do Arena. Você tem?

S – Não, não sabia.

B – Está aí na biblioteca. É uma revista, uma revista de capa verde.

E – Vamos procurar.

B – É uma reedição de uma revista muito importante.

E – Aí vocês voltam, retomam após os anos 1990, se reestruturam, a Nothmann (Complexo Cultural Funarte SP) recomeça a funcionar. Mas tem a grande questão dos galpões. O que acontece? Por que se chega a propor essa reforma e o que você vê desta reforma?

B – Eu acho essa pergunta excelente porque o que acontece é o seguinte: eu já relatei, por exemplo, que o coordenador ficava jogado aí, tal. Mas a partir desse primeiro governo Lula e, na sequência, com o Gilberto Gil no Ministério da Cultura, o Gil deu um impulso danado na área cultural. Primeiro que essa questão, por exemplo, de salário, de tudo isso, tal, ele arrumou. Deu um jeito, arrumou a casa nesse sentido (…) tem um negócio de mérito que ele criou, GDAC, que nunca foi incorporada ao salário, mas que deu um novo alento. As verbas ele também conseguia mais facilmente. Ele tinha outra ideia, ele deu outra visibilidade. A política dele era acatada pelo presidente e pelo planejamento. Então, ele conseguiu tocar, nesse empuxo, que aí vem a atuação do Grassi… Vem o Grassi, o Grassi toca a reforma do Arena. O Arena estava bem precário, ele fez uma boa reforma lá, bacana. Em seguida, vem o (Celso) Frateschi… O Grassi inicia e toca durante muito tempo essa reforma toda. O Frateschi conclui.

E – Quando a reforma começa, o MEC já tinha ido embora.

B – O MEC nunca foi embora, para dizer a verdade. Ele estava sempre aí. Ele muda depois de bastante tempo. Eu não sei precisar, mas tem um momento em que ele sai.

E – É mais recente.

E – Não. Continua… Aí vem o Grassi. Por que se resolveu? O espaço estava ruim? Era necessário fazer a reforma?

B – Sim.

E – Não tinha sala de teatro ainda?

B – Tinha, mas o teatro foi reformado. As galerias, por exemplo, tinham um desnível de ponta a ponta. Tinha um desnível dessa altura. Então, elas foram remodeladas, refeitas. Praticamente, a única coisa que sobra é essa casca de fora.

E – Que é como se fosse uma preservação.

B – Ela é uma preservação. Ela é histórica. Agora, para dentro, foi tudo totalmente refeito. Isso já é o Frateschi. O Grassi, aliás, inicialmente. O Frateschi termina. Tanto que está lá na placa: “iniciada na gestão Antônio Grassi, concluída com Celso Frateschi”. É uma certa sorte, mesmo, que você encontre gente com vontade, gente peituda para tocar as coisas em momentos difíceis. Você não está querendo saber de agora?

E – Agora que nós vamos chegar lá.

B – Não, mas eu não sei. Eu estou fora. Mas você vê quantas ações estão sendo realizadas apesar de não ter verba nenhuma, praticamente. Então, quer dizer, se o coordenador é antenado, quer realizar coisas e tem vínculos profundos com a vida cultural, ele consegue. Não é o ideal…

E – Sim, o ideal seria que pudesse ser feito estrategicamente.

B – Ou você fecha (a Funarte). Você escolhe… E aqui tem uma certa coisa: o cara chega e se apaixona. Ele não quer que acabe.

S – Qual a importância que a Funarte tem, hoje, para a cidade de São Paulo ou para o país? As duas coisas…

B – A Funarte em geral?

S – Aqui em São Paulo, para São Paulo…

E – E a Funarte para o Brasil.

B – Eu acho que a Funarte corre paralelamente a ações que hoje você tem, um pouco fortes, de outros órgãos. Uma coisa que não existia, por exemplo… Não tinha um projeto cultural da Caixa Econômica Federal… (Hoje) tem, eles têm dinheiro, eles têm auditório… Você não tinha Centro Cultural Banco do Brasil…

E – Não tinha o SESC com essa potência que é hoje…

B – Já tinha, mas ainda não era essa potência toda… O Itaú Cultural… A Funarte, na minha opinião, não faz feio frente a tudo isso. Principalmente nas ações todas, na abrangência dela. Ela só não aparece muito mais porque as ações são descontinuadas, não é? Aquilo que eu disse: você faz oito exposições de artes plásticas. Depois, demora um ano para fazer um edital, voltar… Isso tinha que ser automático. Acabou uma, tem outra. As grandes instituições, eu não gosto disso, mas elas se programam para três ou quatro anos. Você vai lá ao Itaú, eles vão dizer: “Olha, em 2017, é isso; em 2018, nós vamos fazer aquilo…” Aqui a gente tira leite de pedra…

E – Em seis meses.

B – Quando não é assim…

E – De ontem para hoje.

B – Você tem que inventar, né…

E – Mas, nesse sentido em que você estava falando… Digamos, assim, que tenha um eixo histórico de importância da Funarte como espaço para os artistas, tanto de quem está aparecendo, surgindo, como de quem já é clássico. Você acha que ela ainda cumpre isso hoje?

B – Olha, você quer ver por que cumpre? Por exemplo, abre um edital… Quantas pessoas tinham (feito inscrição) no edital de artes visuais, você lembra?

S – Não, porque o último foi feito no Rio…

B – Mas você lembra aquele de que eu participei?

S – Acho que uns 200…

B – Duzentos e tantos artistas de São Paulo, concorrendo e querendo. Quando você abre de música, quantos (inscritos)?

S – Em música, normalmente, são menos (inscritos), mas é por causa do formato do edital, que é para produtor, não é para artista. Mas o Cena Aberta teve 100 inscrições agora, sem verba nenhuma, nada, nenhuma ajuda. Só a cessão do espaço.

B – Você vê. Então, é um trabalho bem… Um trabalho já bastante sedimentado na sociedade…

E – São 100 artistas que estão precisando de palco.

B – Isso mesmo. E, na minha opinião, tem que, simplesmente, continuar, tem que ir alocando verbas, tem que, enfim, dar condições de trabalho… Eu sempre digo: a Funarte tem sorte, entende? Não é rasgação de seda, mas, se não fosse pelos coordenadores, que pegam na unha e tal… Se ficar uma pessoa aqui pensando que vai assinar papel, empurrar para lá, empurrar para cá, está falido… Depois, por exemplo, o pessoal concursado que chegou aqui… Por sorte, nós tivemos uma equipe excelente. Vieram excelentes pessoas. Pode ter uma exceção, uma coisa qualquer, mas quem é exceção já sai por si, quem fica veste a camisa. É lógico: inicialmente, na formação de um funcionário, você precisa de um ano, dois. Ele vai se adaptando, vai indo. Mas, hoje, os funcionários que estão aí estão em igualdade de condições com qualquer funcionário de qualquer instituição do país. Eles estão com vontade, conhecimento e força. Essa é minha opinião.

Complemento à entrevista, com participação de Gyorgy Forrai

São Paulo, 8 de agosto de 2016

B – Complementando a história do Ciclo Nacional de Performance, quando eu vim, em 1984, eu vim com vários projetos, eu já disse quais, inclusive esse, que foi acolhido no Rio de Janeiro, pelo diretor do Instituto Brasileiro de Artes Plásticas, que era o Paulo Herkenhoff. Ele acolheu o projeto. Primeiramente, aqui, a Lulu viu os projetos, gostou. Eu fui, pessoalmente, ao Rio de Janeiro, conversar com o Paulo. O Paulo era um artista que vinha, inclusive, da performance. O Paulo, se você pesquisar lá atrás, é um cara que vinha desse negócio de performance, um pouco mais na juventude etc. e tal. Ele acolheu muito bem o projeto, topou fazer, e nós acabamos fazendo. Logo em seguida, foi uma coisa que correu rápido, 3, 4 e 5 de agosto de 1984… Eu chego em janeiro e, em agosto, esse projeto estava em pé. Esse e o outro que eu tinha falado, aquele encontro com os artistas plásticos… O Paulo Herkenhoff, simplesmente, fez uma carreira extremamente brilhante sempre e terminou como um dos curadores maiores do MOMA, em Nova Iorque. E vinha com toda essa bagagem, todo esse conhecimento. Eu escolhi vários artistas aqui de São Paulo e o Paulo escolheu alguns outros. Ele deve ter escolhido. Ele escolheu, provavelmente. Então, nós fechamos com isto (catálogo), que depois vocês transcrevem, certo? Artur Matuck é de São Paulo, Wladimirsky deve ter sido indicação do Paulo, o Edgar Barreiro, idem, Eduardo Barreto, idem. O Guto Lacaz, eu fiz a primeira apresentação pública do Guto Lacaz, a Eletroperformance, essa que veio para cá depois. Eu fiz no Bar Ponderosa, a convite do Gyorgy, que, na ocasião, trabalhava no bar. Um bar extraordinário, muito bacana, todo feito com dormentes de estrada de ferro. Era uma coisa genial. E o Guto fez essa apresentação dele.

E – Onde ficava?

B – Ficava em uma travessa da Faria Lima, eu não sei dizer o nome, exatamente. O Gyorgy, curiosamente, era barman desse bar. Extraordinário, um cara muito carismático, muito interessante. Ele falou: “Vamos fazer, vamos agitar alguma coisa”. Falei: “Vamos levar o Guto, vamos fazer”. E fizemos. O Gyorgy trabalhou muito bem nesse sentido. A primeira apresentação do Guto foi essa, assim como o primeiro livro ilustrado pelo Guto foi o meu Antes que eu me esqueça, que é meu livro de poesia, de 1977. Eu conheci o Guto, o Guto tinha um pequeno ateliê e já começava a carreira, que todos nós sabemos no que deu. Eu pedi que ele ilustrasse meu livro. Eu pensei que ele fosse fazer alguns desenhos, mas ele fez um desenho para cada poema. Muito bacana. Eu estou fugindo do assunto, mas não tem importância. É um livro raro hoje em dia. Abrindo sebos e tal, eu consegui por R$400 e R$1.000 porque é o primeiro dele e o único meu de poesia. Eu não quero ficar escrevendo livros, eu vou agregando ao primeiro numa pretensão de seguir os passos do Walt Whitman ou do (Konstantínos) Kaváfis ou seguindo os passos do Juan Rulfo, que ganhou com Pedro Páramo um Nobel. É um livrinho desse tamaninho… A história é essa… O Granato foi escolha minha. O Granato já era um cara muito sedimentado, muito forte em São Paulo. Esse José Eduardo Garcia de Moraes é um rapaz de Brasília e ele fazia uma coisa meio mágica, uma coisa extraordinária. Foi muito bonito o que ele fez. Os Corsini, que eu comentei com vocês, que a Sheila (Leirner) veio para cima de mim por causa dessa história… Quando fui procurar para vocês o artigo do Miguel de Almeida, eu vi que ele pontua exatamente Os Corsini, dizendo que foi um negócio extraordinário, que foi um negócio super bacana. O Paulo Bruscky, que dispensa apresentação, que trouxeram o ateliê dele inteiro umas duas bienais para trás. Há umas duas ou três bienais, trouxeram o ateliê todo: O ateliê do artista Paulo Bruscky, expuseram na bienal. O Paulo Bruscky era um cara que não tinha uma circulação grande em São Paulo. Isso eu já falei lá… Um cara que vinha da arte postal, um sujeito extremamente importante. O Paulo Yutaka, que era um sujeito genial, com grande pesar eu digo que ele faleceu muito cedo, talvez com 40 anos ou menos. O Paulo Yutaka era do grupo Ponkã, muito ligado ao butô e essas coisas todas japonesas. Ele era um sujeito absolutamente extraordinário e fez uma performance extraordinária. O Rogério Nazari, que é outro, provavelmente, da cota do Herkenhoff, e o Tomoshigue Kusuno, que é de São Paulo e que eu convidei. O Tomoshigue, se dava assim… Quando tinha bienais, se fazia festas na casa do Kim Esteves, principalmente, na Chácara Flora. O Tomoshigue fez uma inesquecível festa japonesa nesse negócio. Não é festa porque está se bebendo coisas, mas o visual todo da festa era uma coisa absolutamente genial. Tomoshigue se apresentou. (…) Eu vou deixar esse folder com vocês. Vocês vão ver o capricho com que foi feito isso. Olha, cada lâmina de um artista, com o currículo deles. Eu só quero de volta porque é filho único de mãe solteira. Mas eu vou deixar com vocês. (…) Eu não estou nem querendo conversar esse assunto de Sheila Leirner, dizer isso ou dizer aquilo. Ela diz o que ela bem entender. O negócio é livre. Mas eu pontuo o seguinte, que é uma grande lástima porque a palavra escrita, ela está lá. O sujeito vai pesquisar e vai lá: “Ah, então foi isso”. Poucas pessoas se dão ao trabalho de dizer: “Vamos ouvir o outro lado”…

E – Mas, na verdade, as duas palavras estão escritas.

S – Porque tem a crítica do Miguel de Almeida também.

B – Mas a questão é a seguinte: uma coisa é você publicar no Estadão, com estardalhaço… O que aconteceu? Como o Miguel era um menino de ouro da Folha de São Paulo, naquele tempo em que era Matinas Suzuki, o Mag (Marcos Augusto Gonçalves), essa turma toda, a primeira turma da Folha, chamados todos pelo Otavinho (Otavio Frias Filho). Então, o Miguel, com vinte e poucos anos, era um cara que, quase diariamente, tinha a capa da Folha de São Paulo. Ele fazia crítica de artes plásticas, ele fazia de música também. A carreira dele é conhecidíssima e quem quiser que veja o filme que ele acabou de fazer, que chama-se: Não estávamos lá para agradar ninguém. É um filme que fala da passagem dele e da experiência na Folha de São Paulo. O que aconteceu? A Folha veio aqui e publicou meia página ou uma página, aliás, uma página inteira, eu vou trazer para vocês, eu só não encontrei, mas eu vou trazer. Ou então, é fácil pesquisar…

S – Eu acho que encontrei…

B – É uma página inteira, que está cheia de fotos…

S: Acho que é essa. Mas não é uma crítica…

B – Não. Foi uma divulgação, dizendo que ia acontecer. Você veja, no momento em que a Folha se preocupa em dar uma página inteira para um evento, e no momento em que a TV Cultura coloca uma equipe aqui (durante) três dias para gravar tudo isso, você veja… E o resto, eu já disse.

S – Mesmo no livro do Renato Cohen, tem uma entrevista sua, uma fala sua, contrapondo a crítica. Só que ele põe a sua fala no rodapé, e a crítica está no texto.

B – Isso não tem importância.

E – Crítica é importante, até para pontuar e dar a oportunidade de retribuir a fala.

B – Então, (veja) essa notoriedade, esse estardalhaço que foi feito em torno disso, mesmo porque o Primeiro Ciclo de Performances, que era uma coisa muito viva, muito interessante naquele momento e que, eu mesmo, depois que fiz três, eu falei “Chega”. Porque a gente não pode pecar pelo excesso, mas também não pela omissão.

E – Então, o ciclo aconteceu três vezes?

B – Sim. Foi o Primeiro Ciclo Nacional, depois teve o segundo, que eu não lembro o nome, e o terceiro foi o SP Performance, foi só em São Paulo.

E – Foi tudo aqui?

B – Foi tudo aqui na Sala Guiomar Novaes, e com esses nomes todos: Tadeu Jungle etc. e tal. Então, esse escrito, por exemplo, do Miguel, é um exato contraponto à ciumeira… Eu sou o anti-vítima. Não admito esse negócio. Acho que você tem sua posição, sua personalidade, você a coloca e os outros que entendam. Porém, quem trabalha no serviço público padece muito desse problema. Nós somos ignorados pela grande mídia. Ignorados, muitas vezes. Lógico que sai, o que tem que sair sai. Mas os caras têm um pé atrás: “Nós vamos fazer o quê?”. Nós estamos defendendo o governo?”. Seja qual for, desde D. Pedro II até…

E – É uma mistura do que é política pública e do que é política de governo.

B – Isso você sabe melhor do que eu. Eu só pontuo isso assim… Mas, trabalhando aqui no real, na situação fim, você percebe exatamente isso: que você encontra uma dificuldade muito maior e um preconceito até muito grande porque você é um órgão estatal. Eles não querem promover. “Hay gobierno, soy contra”. Seja qual for, de Pedro II até o próximo presidente ou a próxima presidente – “o” ou “a”, certo? Que o substantivo fique invariável. (…) Outra coisa que eu não sei se ficou claro: na medida em que eu entro, em 1984, eu faço a primeira exposição. Eu dei uma olhadinha porque, por coincidência, tem um cartão com aquela exposição da Loris Machado. De fato, foi das primeiras. Ela figura o Granato assim, chama “O Gaiato”. Mas não foi a primeira.

S – Eu fiquei pensando… Porque o Gyorgy, na entrevista dele, falou que entrou um mês depois de você.

B – Foi isso.

E- Muito perto.

B – Foi muito perto. No meu depoimento, eu disse exatamente isso. Quando vim e comecei a implantar a galeria, fiz uma primeira exposição, eu percebi, imediatamente, que a gente precisaria de um montador. Mais do que um montador, de um cara que entendesse do riscado e o Gyorgy é ótimo nesse negócio. Nesse período, eu entro com minhas propostas todas. Quando eu senti necessidade, eu cheguei para a Lulu e falei: “Olha, nós precisamos contratar outra pessoa”. Porque eu não sei emoldurar nada, não sei pregar prego na parede, eu sou capaz de demolir a parede etc.

E – Nem a parte de iluminação…

B – Essa parte de montagem, de iluminação… Ele (Gyorgy) é extremamente criativo, tanto que o Guto Lacaz se serve dele até hoje. O Guto não faz nada sem ele. Por quê? Porque o Guto planeja e não sabe se aquilo é viável. Ele (Gyorgy) que tem que tornar a coisa viável. A coisa vai mais ou menos por aí. (…) O Gyorgy é um dos primeiros, eu considero assim, é um dos primeiros artistas conceituais dessa porcaria chamada vida cultural ou dessa grandiosidade chamada vida cultural brasileira. Ele chegou a expor em uma exposição que o Zanini convidou. O Gyorgy, não sei o que ele fez com todas as coisas conceituais dele. Porque também tem isto: é caro. A arte conceitual é uma coisa cara. Você faz uma coisa que não vai ser montada, faz um livro e coloca aquilo no livro. Se você for rico, papai, mamãe, você faz, senão, você não faz. Então, no meio desse caminho, em que ele poderia ter se consagrado como artista, ele simplesmente tomou outro caminho, cuidou da vida dele, entrou para essa questão da produção, das montagens, e fez isso brilhantemente. Por uma sorte muito grande, aqui não tem principiantes, não tem gambiarra. Tem gente de alta qualificação sempre. O que não prestava já foi embora faz tempo…

Gyorgy – O cara que sabe uma coisa só, ele não é muito capaz. Ele faz aquilo lá bem feito, mas… Você precisa vagabundear muito por ai para olhar as coisas, lembrar… Ninguém nasce sabendo. Tem que circular muito.

B – Você viu o filósofo francês que está na internet, dizendo exatamente isso? Andar, flanar…

E – Cabeça vazia…

G – O grande flanador é o Roberto Bicelli. Conhece o bairro, as coisas de São Paulo… Na maior parte do tempo, está passeando.

(…)

B – Muito interessante. Ele (o filósofo do Facebook) fala dessa questão do andar… Andar é estar com o pensamento livre.

E – Isso vem de Baudelaire, o flaneur é de Baudelaire.

B – Spleen de Paris…

E – E o Walter Benjamin pega essa figura para criar a figura do historiador, que é quase o nosso burro sem rabo, caçador de papel. Ele vai recolhendo as reminiscências…

B – Isso aí fez com que, por exemplo, eu tivesse visto o Flávio de Carvalho andando no centro de São Paulo naquela performance dele. Eu era menino…

E – Foi quando?

B – 1953, 1954…

G – Foi ali na 7 de Abril, no Chateaubriand…

B – Eu acho que eu vi na (rua) Barão (de Itapetininga) ou na 7 de Abril.

G – Na Barão, nós vimos o Julian Beck… Julian Beck e Judith Malina pareciam gigantes, vindo assim…

E – Ele contou para gente.

G – Estávamos eu e o Piva. A gente estava andando no sábado de manhã, na hora… De preto assim, umas figuras…

B – Na feira da Praça da República, eu cheguei para o Piva… A gente ia sempre… Tinha um amigo nosso, um cara muito criativo também… Artisticamente, ele chamava Polakovski, mas é Mario Pironi. Hoje ele tem uma pousada lá na Ilha Comprida. Um cara muito interessante… Ele participava da feira de artesanatos da Praça da República. Em uma ocasião, eu chego para o Piva, o Piva ia também quase todo domingo, e falo: “Piva, eu vi um cara incrível! Um cara ali, uma criança! Eu fotografei”. Eu tenho essa foto: (com) uma criança em cima dos ombros e tal, por ali. “Olha que figura”. Ele falou: “É o Julian Beck”. Tem uma outra muito mais louca. Grava esse negócio!

S – Estou gravando.

B – Essa, Gyorgy, você vai confirmar, que é de uma loucura total. Tem um lugar no estado de São Paulo, que é mágico, não me pergunte o porquê. O Gyorgy deve saber. Eu não sei. Matão. Matão é um lugar mágico. O Gyorgy está com um amigo nosso, o Helio Oliveira, que é um grande artista gráfico, publicitário etc.

G – Fez capa do livro do Piva…

B – Eles estão em Matão, em uma sorveteria. O Gyorgy, que é um gozador, meio como eu, vira para o Helião e fala: “Olha lá o Mick Jagger!”, achando que era um cara parecido. O Helião falou: “Mas é o Mick Jagger”, e era.

G – Estava em uma fazenda de alguém ali.

B – Do Moreira Salles. Eles desciam no aeroporto de avião, provavelmente um jato particular… Eles desciam na pista da fazenda do Moreira Salles. O Walter Moreira Salles, o filho…

G – Matão! “Olha o Mick Jagger!”

E – Pior é que era mesmo.

G – Porque era uma coisa fantástica. A gente podia achar qualquer coisa, menos que o Mick Jagger verdadeiro estivesse lá em Matão. E estava.

E – Mas Matão virou uma potência, Matão é um município que ficou muito rico.

B – Só para terminar, é o seguinte. Todo esse período, que vai até os editais, quando, eu já disse, São Paulo perde muito da força, tanto que, hoje, nem se manda mais obra de arte para cá, simplesmente se manda para o Rio de Janeiro. O Xico Chaves e outros confiavam plenamente na gente. Antes disso, a gente formava os júris e, mesmo durante os editais, enquanto eu estive aqui, a gente formava os juris. Sobre a composição do júri, eu já comentei a respeito: uma coisa mais eclética etc. Isso terminou. Hoje em dia, as obras vão todas direto para o Rio de Janeiro. São Paulo perdeu muito desse apoio, e eu acho importante. Como a gente estava dizendo, precisa andar. Você faz a vida andando nos ateliês, visitando ateliês e tal. Você me fez uma pergunta, depois eu relembrei a pergunta e vou complementar. Você falou da questão: de que área eu provenho. Eu falei Letras etc. Porém, duas coisas eu sempre fiz: primeiro, foi a questão da poesia em praça pública, poesia em ambientes públicos. Acho que eu comentei também… Eu fui da primeira turma que fez isso em São Paulo, de dizer poesia em espaço público, o Sermão do Viaduto, essas coisas todas. Só que acontece uma coisa muito mais interessante, a partir de 1962, que foi a exposição do Wesley Duke Lee, lá na galeria Atrium, na Av. São Luiz. Eu entrei nessa exposição e fiquei extasiado, uma coisa extraordinária. Depois, o Tuneu, um artista interessante, disse a mesma coisa: “Eu entrei lá e fiquei bobo, então eu ia todo dia”. E havia uma troca muito grande entre os artistas plásticos e os escritores. Então, como nós éramos flanantes e vagabundos de coração, não tinha um dia em que nós não estávamos nos ateliês. Íamos ao ateliê do Aguilar (…). Todos os ateliês de São Paulo nós visitávamos, trocávamos ideia com os artistas, era um hábito que havia em São Paulo nessa época. Não é verdade, Gyorgy?

G – Eu acho que o que o Roberto está falando é fundamental porque, naquela época, não havia realidade virtual, que é a rede. Você tinha que fazer a realidade virtual. Você saía, andava e achava as coisas ou, então, morria na ignorância.

B – Exatamente. E o que acontecia? Toda santa noite, havia uns pólos de encontro… Eu já falei do Ponto de Encontro, onde era a Lulu, depois o pessoal ficou muito ali no Bar Leco, que chamava, na Galeria Metrópolis… Tinha a turma da biblioteca, Antônio Henrique Amaral etc… Se reuniam ali. Nós frequentávamos muita biblioteca. Não tinha realidade virtual, entende?

E – Essa biblioteca é a Mário de Andrade?

B – Mário de Andrade. E tinha toda uma convivência.

E – De uma certa forma, além do seu interesse e do seu vínculo com o universo artístico vir pelo caminho das letras e da poesia, você pode dizer que, nessa exposição de artes plásticas, foi o momento em que você se liga a essa vertente, a essa linguagem artística.

B – Claro! E o tempo todo, nossa convivência com esses artistas todos, todos que você puder imaginar, Baravelli, Fajardo, o que você quiser, o próprio Guto Lacaz, essa convivência era quase diária e nós não faltávamos a uma exposição, qualquer vernissage. Hoje em dia, o pessoal vai lá para comer, para beber. Talvez a gente não tivesse dinheiro e fosse também um pouco por isso. Mas, na verdade, nós tínhamos toda essa integração. Esse tipo de formação em artes visuais que eu acho que vem desde 1962, como eu disse, deslanchada pela exposição do Wesley, e, em seguida, pelas amizades e pela frequência habitual a todos os ateliês e eventos que se realizaram. Isso é importante dizer.

G – Era venda de porta em porta.

E – Eu queria fazer uma pergunta para vocês dois. A gente entrevistou vocês, entrevistou a Myrian (Christofani), a gente leu o livro da Isaura Botelho e mais algumas outras coisas que a gente pesquisou por aí ou sabe da Funarte…

S – E o Marco Antônio Rodrigues…

(…)

E – Eu fiquei pensando… A partir das falas de vocês e das coisas que a gente foi levantando, eu fiz um perfil em termos de como vai se desenvolvendo a política cultural, digamos assim, no Brasil. Só começa, de verdade, com a Funarte, que vai juntando, sob um guarda-chuva da fundação, algumas linguagens artísticas. Ficam de fora as artes cênicas, porque já tinham uma organização política forte, já tinham o SNT (Serviço Nacional de Teatro)…

B – TBC…

E – Eles já eram uma classe que tinha uma atuação política desde muito tempo. Sempre tiveram um viés político muito forte e resistiram a entrar no guarda-chuva da Funarte. Eles (ficam) fora, mas as linguagens artísticas, através dos seus institutos, vão… Então, a Funarte trabalha com a arte, digamos assim, resumindo. Faz-se uma fundação que vai trazendo para dentro de si e desenvolvendo políticas de fomento para as linguagens artísticas. Em alguns pontos, cada um com a sua história, São Paulo com esta história que a gente está levantando, em alguns pontos do país, montam-se representações dessa fundação. Em São Paulo, aqui, é um caminho que a gente está tentando reconstruir dessa formação. Dessa forma, vão se desenvolvendo também linguagens que estavam ali dentro da fundação. Basicamente, no início eram mais fortes aqui em São Paulo música e artes plásticas. Mais tarde, quando o teatro vai para a Fundação, também se fortalecem as artes cênicas na Funarte São Paulo. Com a fundação do Ministério da Cultura, e o desenrolar das políticas que foram sendo desenvolvidas no Ministério, depois com a ruptura do Collor e a reorganização, a gente pode dizer que uma coisa que fica muito caracterizada no primeiro governo Lula, com o Ministério do Gilberto Gil, que é como se o Ministério da Cultura tivesse uma noção mais antropológica do que é cultura e tenta trazer para dentro dessa visão antropológica da cultura também as artes, mas sempre com uma atenção com a fundação que seria, de fato, aquela que faria as políticas finalísticas das linguagens artísticas. Existia uma tensão que a gente percebe que existe até hoje: essa questão das várias secretarias que disputam áreas de atuação que tradicionalmente eram da fundação, que ficam se batendo tanto em termos de orçamento quanto de expressão, de atuação. A Funarte, de uma certa forma, vira um pouco o braço executivo em alguns momentos das políticas do próprio ministério. Com isso, uma fragilidade que fragiliza a fundação e fragiliza as suas representações. Hoje a gente está aqui, a gente comentou que entraram novos funcionários por esse concurso que abriu 50 vagas para a Fundação Nacional de Artes. E vocês estão saindo: você (Bicelli) já se aposentou, daqui a pouco o Gyorgy se aposenta. Com esse orgulho todo que você tem, com essa experiência de vida que você teve, de vida profissional na Funarte, de que quando você encontra os artistas ou pessoas e que é reconhecido o valor do seu trabalho pela oportunidade e pelo espaço que a Funarte, através do seu trabalho, pôde oferecer para os artistas…

B – Eu concordo com você. Mas deixa eu fazer só um comentário. Quando eu falo que o artista chega para mim e fala assim: “Você me deu a primeira oportunidade”. Não é pessoal. A instituição deu a primeira oportunidade… Agora, depende muito da sensibilidade dos agentes, todos nós. (…) Desculpe. É só isso.

E – Eu queria fazer uma pergunta: aqui ninguém tem bola de cristal, claro, mas como vocês imaginam que possa ser o futuro da Funarte diante dessas circunstâncias que vocês mesmos apontam. Qual a expectativa que vocês têm?

B – A minha é muito simples. Eu sou um frequentador assíduo do passado, porém, eu não sou, absolutamente, passadista… Se tem coisa que me dá arrepio, que eu não suporto, é você chegar e dizer: “Isso acabou, não tem mais poetas, não tem mais poesia…” Isso é uma mentira total! As gerações se sucedem, sempre aparecem coisas interessantíssimas, a gente nem toma conhecimento de muita coisa. É por isso que eu estou dizendo: é muito legal a sua pergunta, a sua explanação, a sua preocupação! É por isso que nós estamos dizendo: o importante é andar, o importante é ir atrás das coisas, o importante é inclusive o corpo a corpo. Porque, convenhamos, você, por exemplo, receber um salão inteiro, fazer um salão inteiro, que você recebeu tudo virtualmente, não é tão eficaz quanto ir lá, ver a cor, ver a forma, ver a intenção, conversar com o artista… Isso é muito mais importante. Então, eu vejo de uma maneira extremamente otimista. Chame-se Funarte ou não, a arte brasileira é grandiosa, ela é muito bem fundamentada, ela tem fundadores de uma importância muito grande, desde quando você pega lá atrás, o Mangabeira, que resolve fazer ali na Funarte o Palácio Capanema e, na educação, o Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, todos esses fundadores, e sem esquecer nunca, sem esquecer jamais os artistas, que têm mais importância que os teóricos, na minha opinião, mas uma coisa também não vive sem a outra. Eu vejo de uma maneira extremamente otimista. Eu acho que as coisas continuam, continuarão…

E – Podem até mudar…

B – Elas mudam, elas vão… Mas a arte brasileira é fortíssima. Eu só quero fazer um comentário. A gente só tem que se livrar de uma coisa. Como eu sou poeta, eu vou dizer um poema que eu fiz, curtinho: “burocracia / aristocracia / do bureau / onde os atores / fazem papeis / em câmera lenta”. Isso é a burocracia. A gente tem que fugir da burocracia. Já teve um ministério da desburocratização e por que aquilo não funciona? Por que todo dia você ouve dizer? Passa-se por duzentas etapas para chegar… Até os próprios caras das Olimpíadas, não estou indo ao mérito da questão, mas (eles dizem): “A gente não consegue fazer porque demora.” Então, tem a vigilância da vigilância do vigilante do vigilante… Nós somos de uma geração que conseguia fazer, tomar iniciativas. Só para contar uma historinha: quando a Aline (Martini) trabalhava com a gente… O artista chegava e falava: “Eu preciso de uma lâmpada”. Você acha que eu ia solicitar para o almoxarifado do não sei o que?… Eu ia e comprava a lâmpada (com o dinheiro) do meu bolso. Falava: “Aline, eu tenho com você tanto… Quando chegar um suprimento de fundos, aqui está a nota, vamos descontar.”. Coisa nenhuma, entende! Quando ela foi embora, não sei quantos anos faz, uns oito anos atrás, eu tinha com ela, nessa base de comprar um prego, um parafuso, uma ferramenta, o Gyorgy vai falar sobre isso, eu tinha R$650. Eu nunca vi esse dinheiro, sumiu esse dinheiro. Porque, se eu for trabalhar com burocracia, a coisa não anda…

(…)

G – A burocracia tem corpo grande e pés pequenininhos. São atos… Mas são para amanhã… “Inaugura depois de amanhã!”.

E – Não dá para mandar um fax e esperar uma semana, fazer uma licitação…

G – A gente só trabalha aqui porque tem dinâmica. Eu trabalho aqui por causa disso, porque é dinâmico. No dia em que não tiver imprevisto na Funarte, eu vou embora. Imprevisto, eu não tenho em casa.

E – Até em casa a gente tem.

G – Esse é que é o mote do trabalho.

E – De uma certa forma, precisa ter paixão.

G – Você precisa ser desses caras que gostam de circular. É um emprego bom para circulante, para poeta, para boêmio.

E – Tem que gostar de arte. Se não, não funciona.

G – E não necessariamente ser artista, porque, senão, fica engessado, de novo. Eu frequentei ateliês, fiz algumas coisas, mas foi suficiente e pronto. Parei, porque senão eu viro artista, acabou, não posso fazer nada na vida. Se me perguntarem: “O que você faz?” “Sou artista”.

E – Ninguém vai confiar mais nas suas montagens. Você fica fazendo arte, ao invés de montagem.

G – Um médico nunca vai poder falar isso… Um advogado… Então, tem futuro. Novas formas. A gente nem imagina. Ainda bem que nem dá para imaginar. Porque, se desse para imaginar… Acabou.

E – É, tem que ir se construindo com essas pessoas novas. Por isso eu acho que é importante a gente levantar essas memórias, dessa experiência.

G – Para não repetir certas coisas que já foram feitas… E saber o que já foi feito só abre possibilidades novas muito maiores.

E – Exatamente. Por isso é importante este relato.